「昭和10年頃の探偵小説ブーム〈1〉 春秋社編」

画期的な長編探偵小説募集。

短編の「探偵小説募集」は大正期の「新青年」や「新趣味」に始まり、探偵小説雑誌ではお馴染みの企画だ。しかし、これが長編募集となるとなかなかハードルが高い。それなりの販売力がなければ踏み切れないのは明らかだろう。そこに手を挙げたのが春秋社だった。

江戸川乱歩『探偵小説四十年』にはこう書かれている。

〝昭和十年前後の探偵小説隆盛期に最も活動した書肆は、神田豊穂氏の春秋社であったが、同社は数十冊の創作飜訳の叢書を出版したほかに、長篇探偵小説の懸賞募集を発案し、昭和十年の末、新聞広告をして広く新作家の出現を促したのであった。その選者には森下、甲賀、大下の三君と私とが依頼を受けたが、むろん私達はこの意義ある企てに双手をあげて賛成し、依頼に応じた。そして期限までには、原稿紙五百枚六百枚という作品が何十篇か集まり、それを春秋社編集部で下読みして、これはと思うもの十数篇を各選者に廻したのであるが、〈後略〉〟

春秋社は1935(昭和10)年に夢野久作『ドグラマグラ』を刊行したのを皮切りに、大下宇陀児、木々高太郎、水谷準、江戸川乱歩、甲賀三郎、海野十三、小栗虫太郎、横溝正史といった、当時のブームを支えた作家の単行本を矢継ぎ早に刊行している。

希少本コレクション『鬼火』横溝正史 はこちら 希少本コレクション「大下宇陀児」特集 はこちら

その勢いを背景にして、探偵小説界初の長編探偵小説募集を企画した。

第一席に入選したのは蒼井雄『船富家の惨劇』だった。戦前には珍しいアリバイ崩しを旅情豊かに展開している。蒼井雄は関西の電力会社の技術者で、その傍らに探偵小説を書いていた。1934年6月、「ぷろふいる」に発表した「狂燥曲殺人事件」がデビュー作である。『船富家の惨劇』は応募時、『殺人魔』と題されていた。

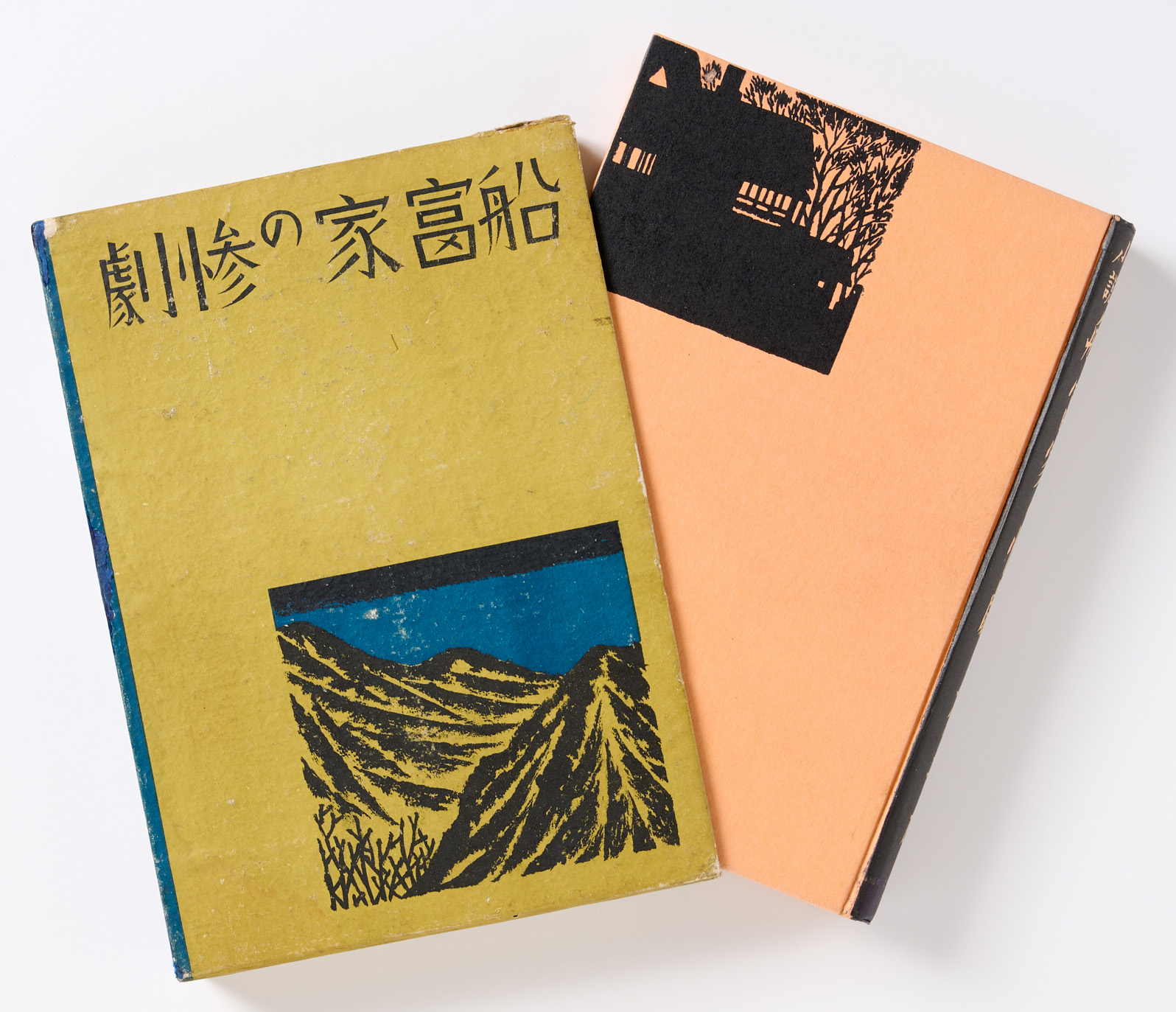

『船富家の惨劇』の装幀。春秋社、1936年3月刊。

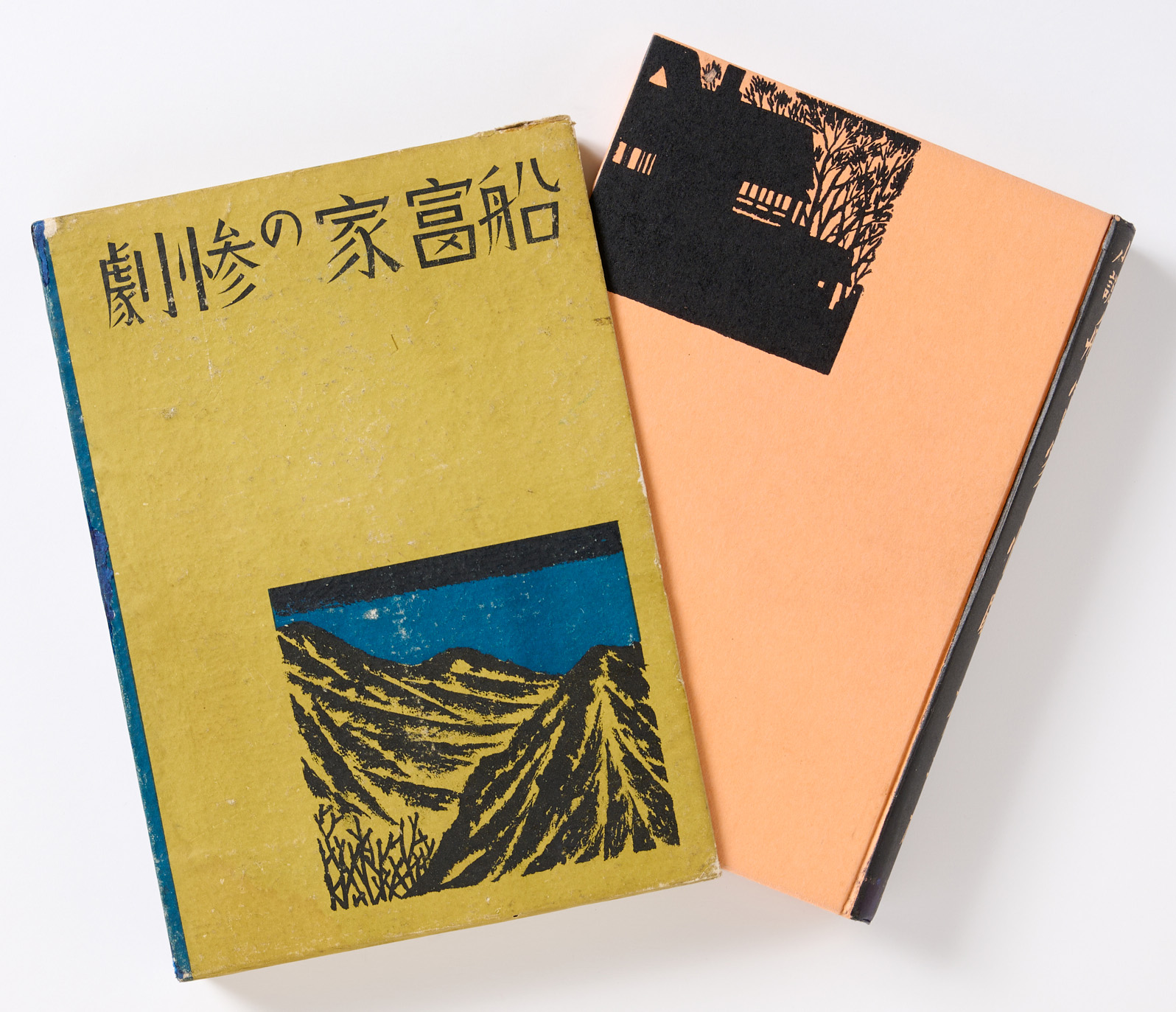

『船富家の惨劇』の中扉。

『船富家の惨劇』の本文冒頭のページ。

第二席の入選作の北町一郎『白日夢』は大学野球をテーマにした異色作である。北町一郎は大学卒業後に雑誌編集に携わり、一方、1935年にサンデー毎日大衆文芸に入選している。その後は探偵小説にこだわらず多彩な作品を発表し、戦後はユーモア小説を多数発表した。

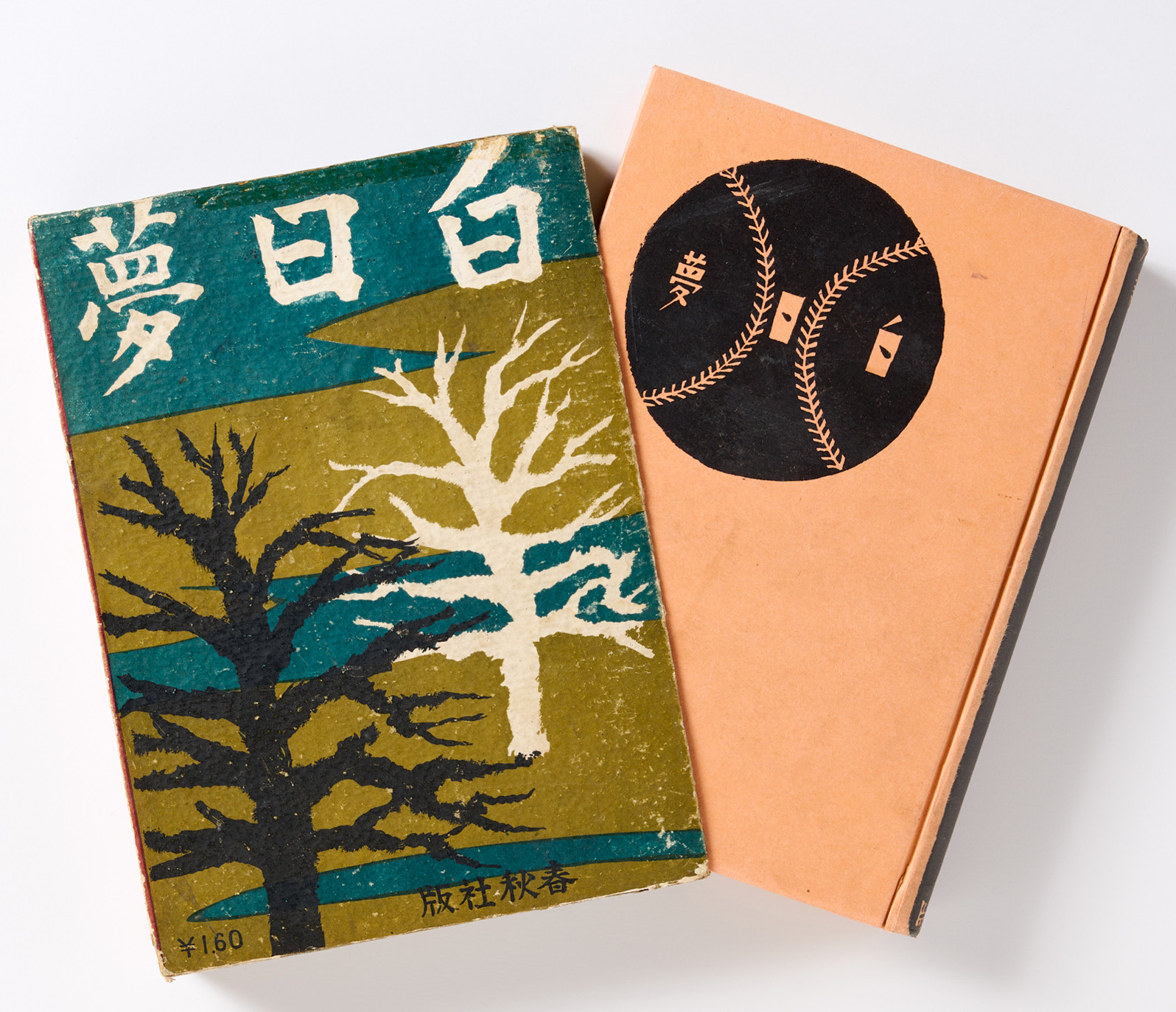

『白日夢』の装幀。春秋社、1936年 4月刊。

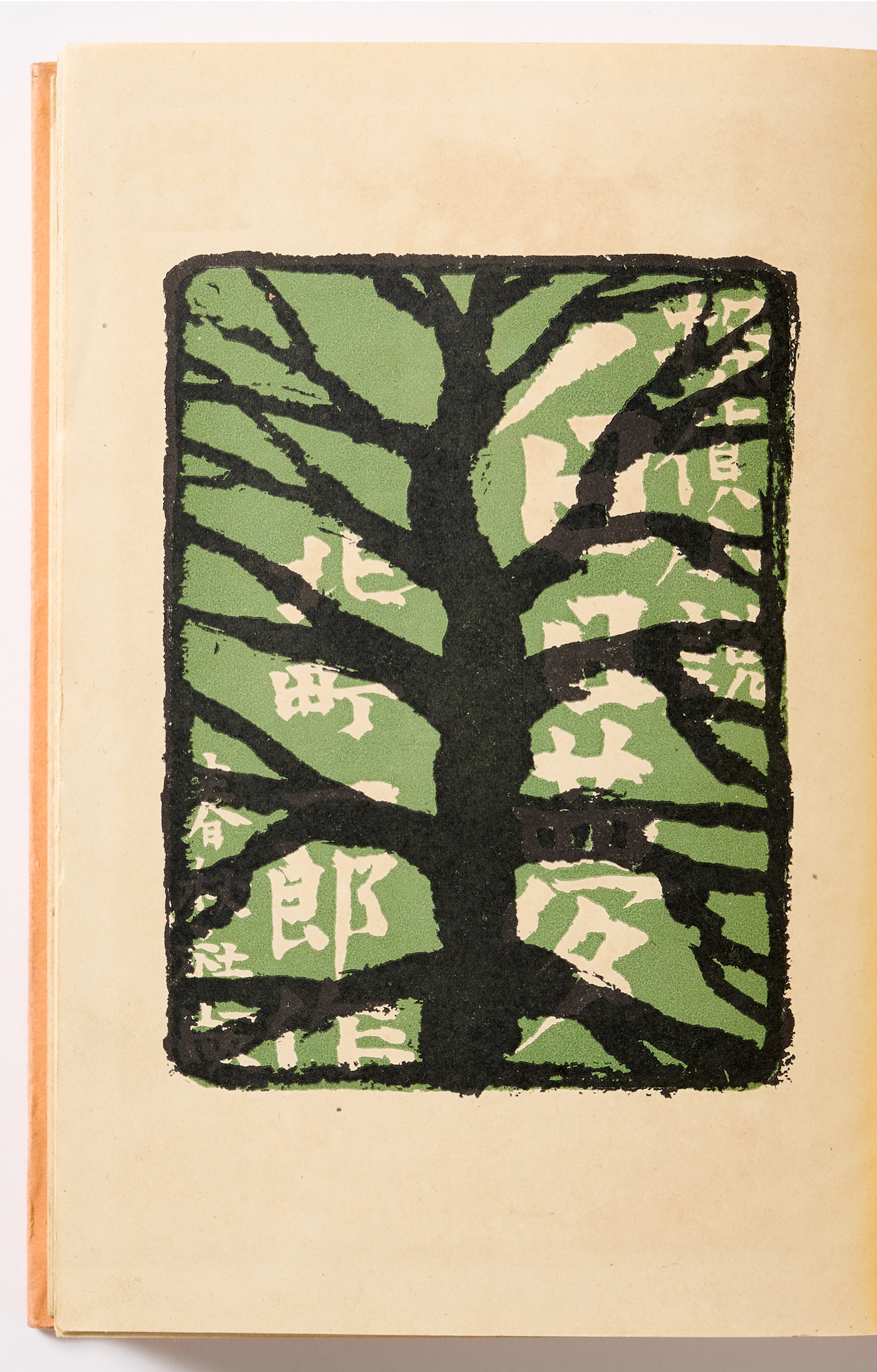

『白日夢』の中扉。

『白日夢』の本文冒頭のページ。

やはり第二席となった『臨海荘事件』(1936年5月刊)は、東京大井町にある高級アパートメントを舞台にした本格物である。作者である多々羅四郎は、長らくその経歴が不明だったが、本業は医師で、本名の大江兆やその他の名義で著述活動を行っていたことが近年明らかになった。

入選作には選評などが掲載された小冊子が挟み込まれていた。それを発展させたのが月刊誌「探偵春秋」である。

複写サービス

複写サービス お問い合わせ

お問い合わせ