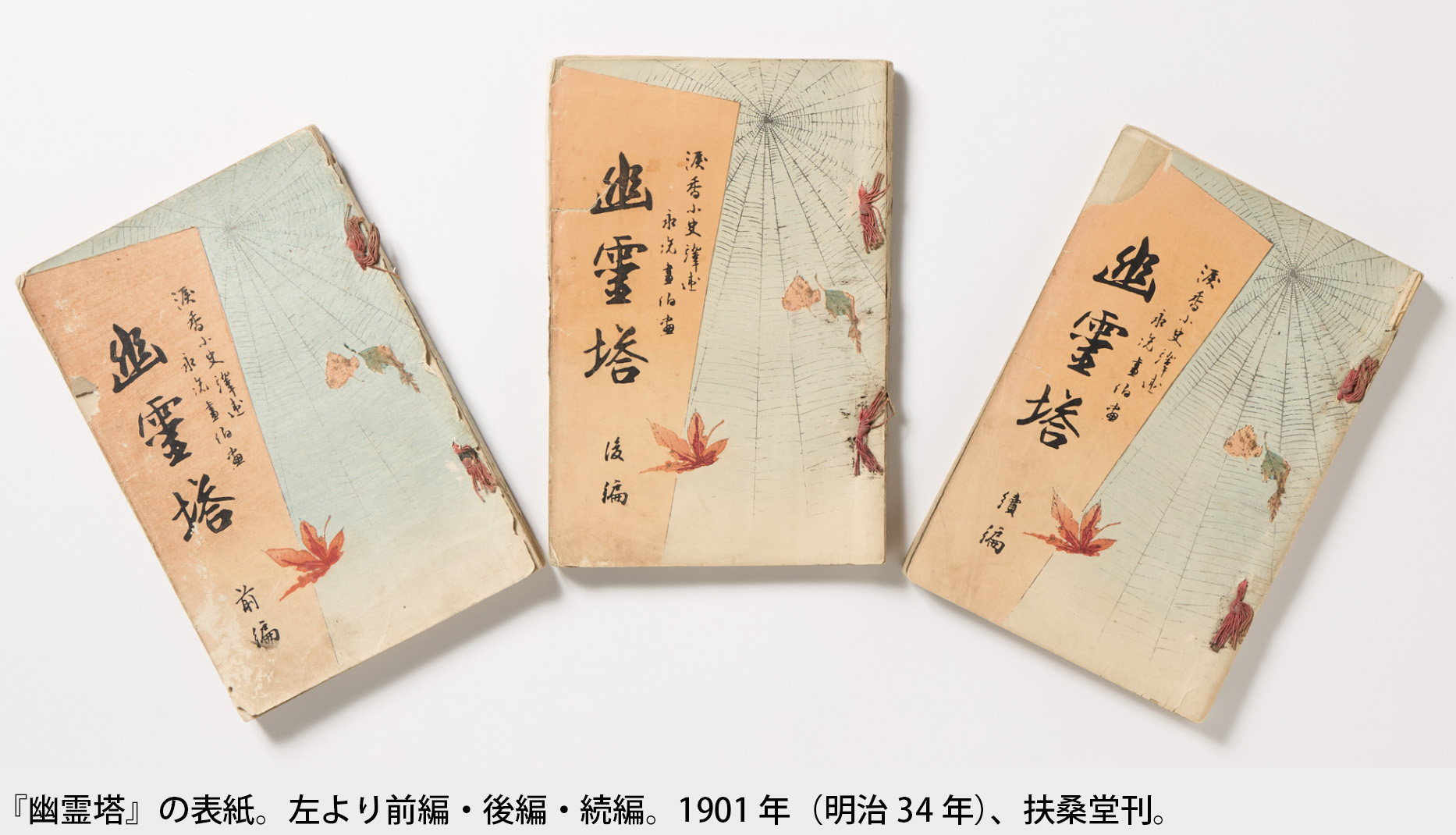

『幽霊塔』黒岩涙香

探偵小説ファンを長年悩ませた、ミステリアスな作品。

明治時代の中頃、黒岩涙香が海外の探偵小説を紹介したことで、日本にも「探偵小説」という概念が定着した。まさに文明開化である。

江戸川乱歩は評論書『幻影城』のなかでこう論じている。

〝黒岩涙香(一八六二─一九二〇)が探偵小説の飜訳(登場人物を日本名にした自由訳、飜案ではない)を矢つぎ早に発表したのは明治二〇年から二五年までの六年間で、その間にガボリオ四篇、ボアゴベイ一五篇、コリンズ二篇、グリーン一篇、其他長篇だけでも合計三二篇を発表している。〟

そうした涙香の探偵小説の翻訳活動の末期、自身が創刊した『萬朝報』に連載されたのが『幽霊塔』である。スリリングなストーリーもさることながら、作品そのものがミステリアスで、長年探偵小説ファンを悩ませた。ずっと女流作家のベンジスンによる『ファントム・タワー』の翻訳と紹介されていたのだが、該当する作品がまったく分からなかったからである。

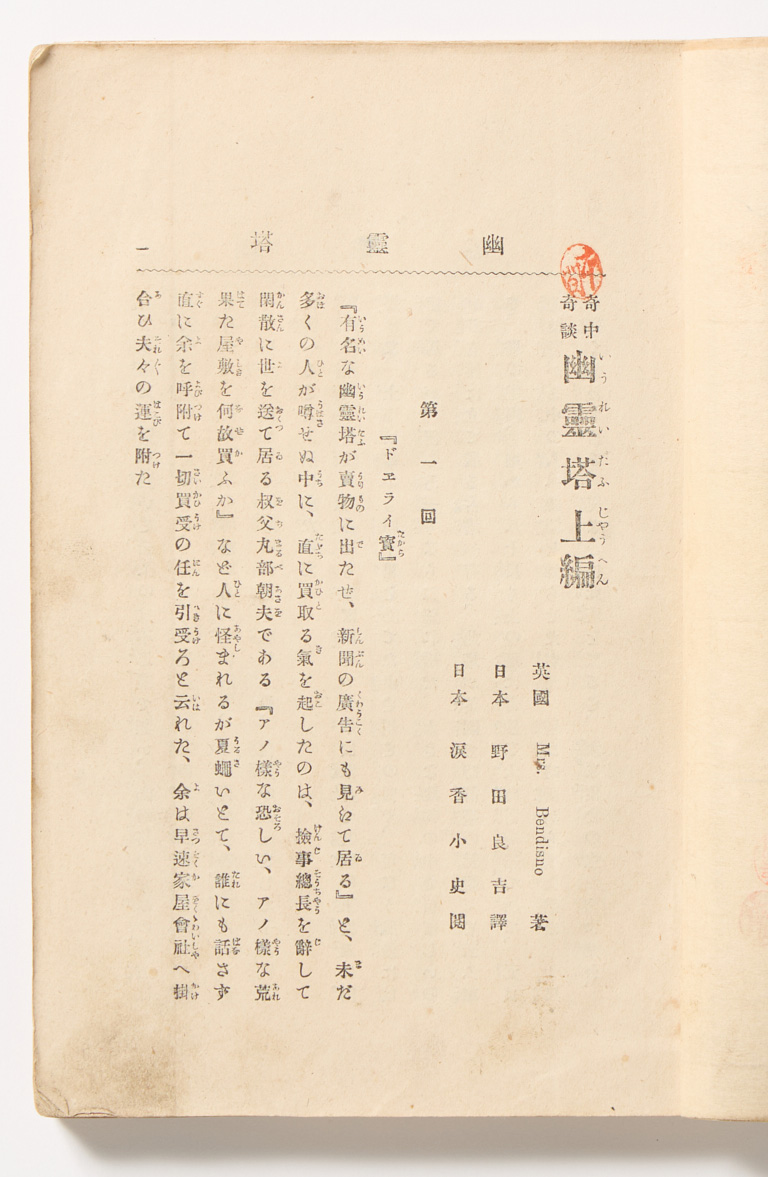

前編の本文冒頭のページ。最初は野田良吉訳、涙香小史閲と表記されていた。

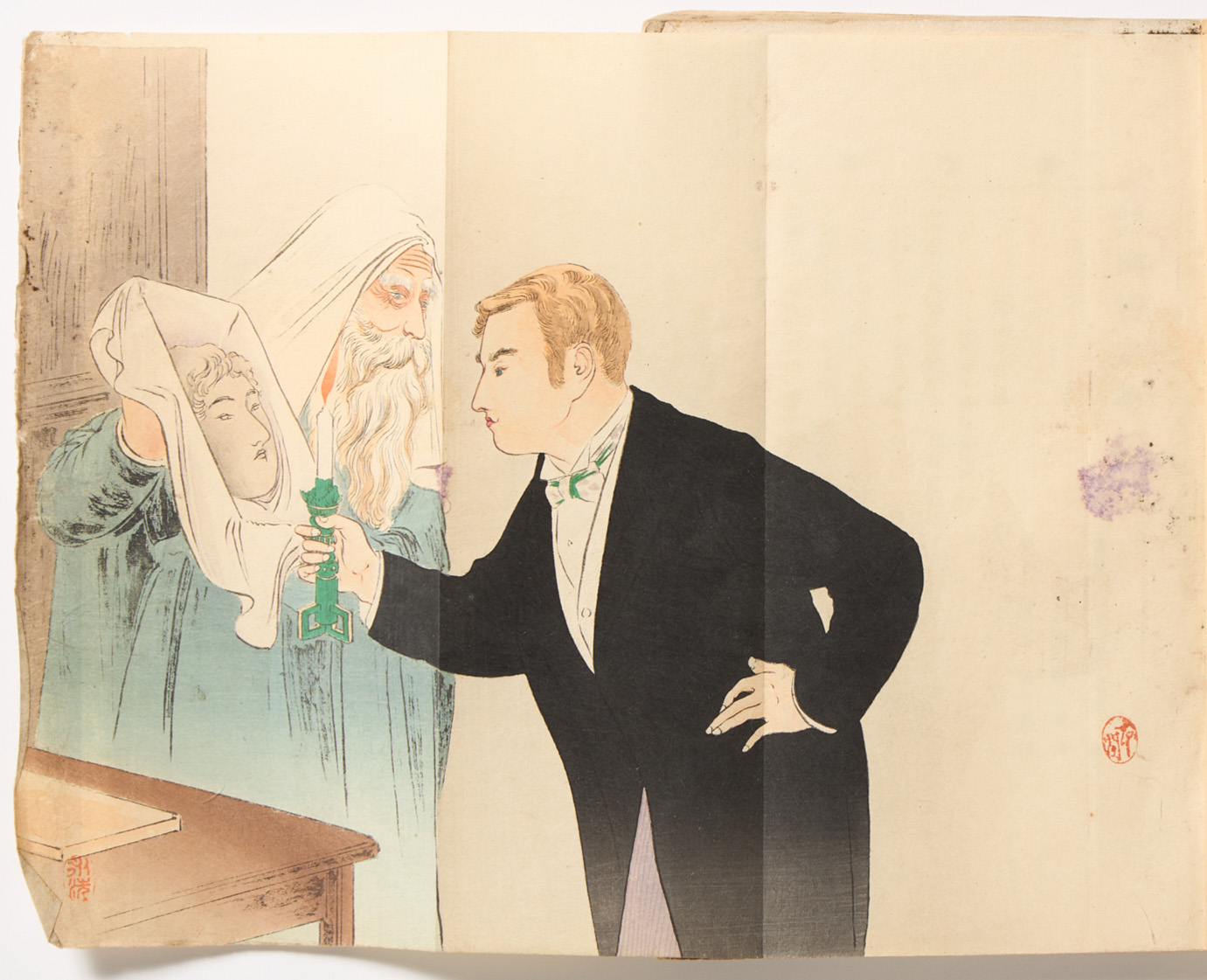

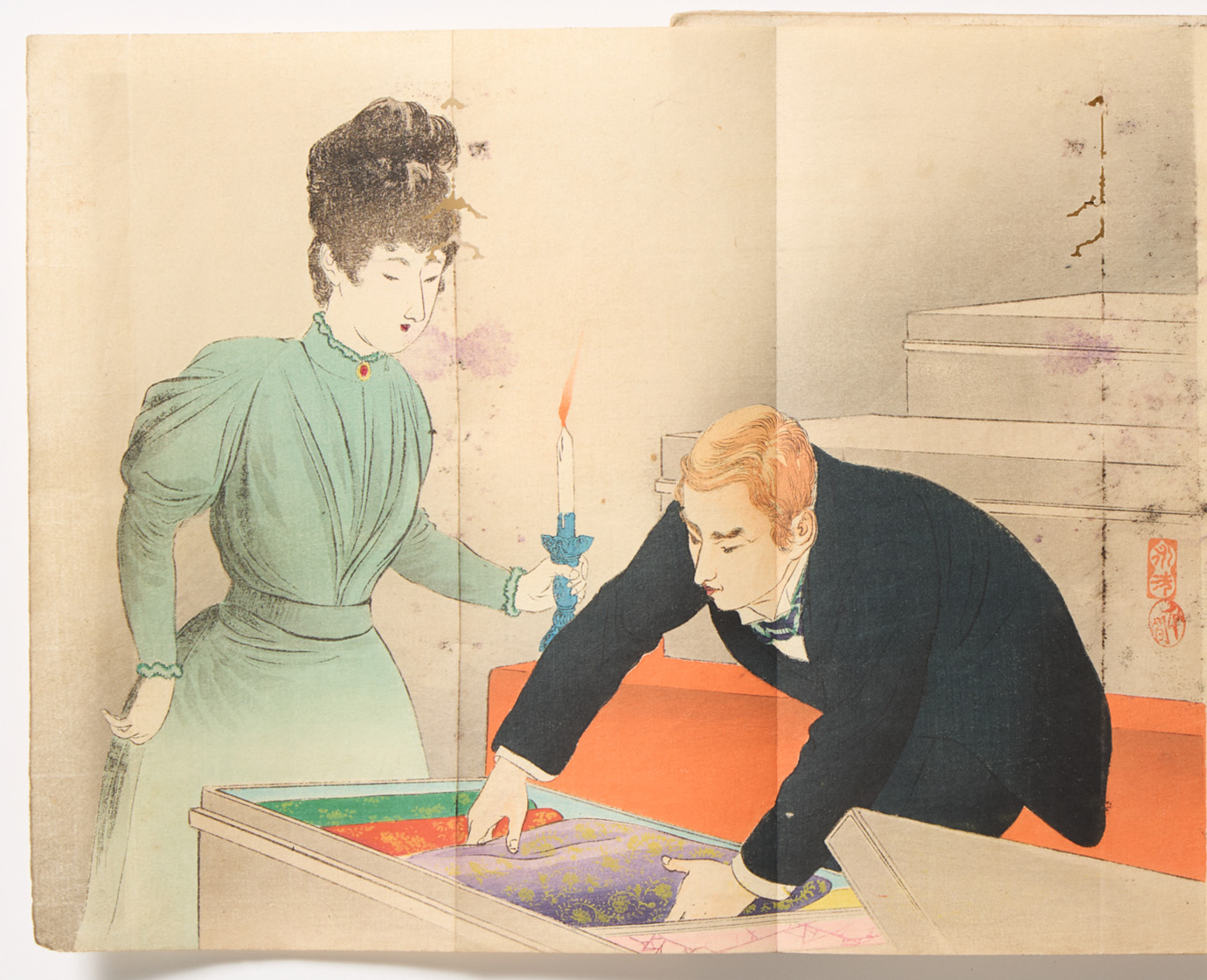

前編の口絵。美しく彩色された絵が掲載されている。

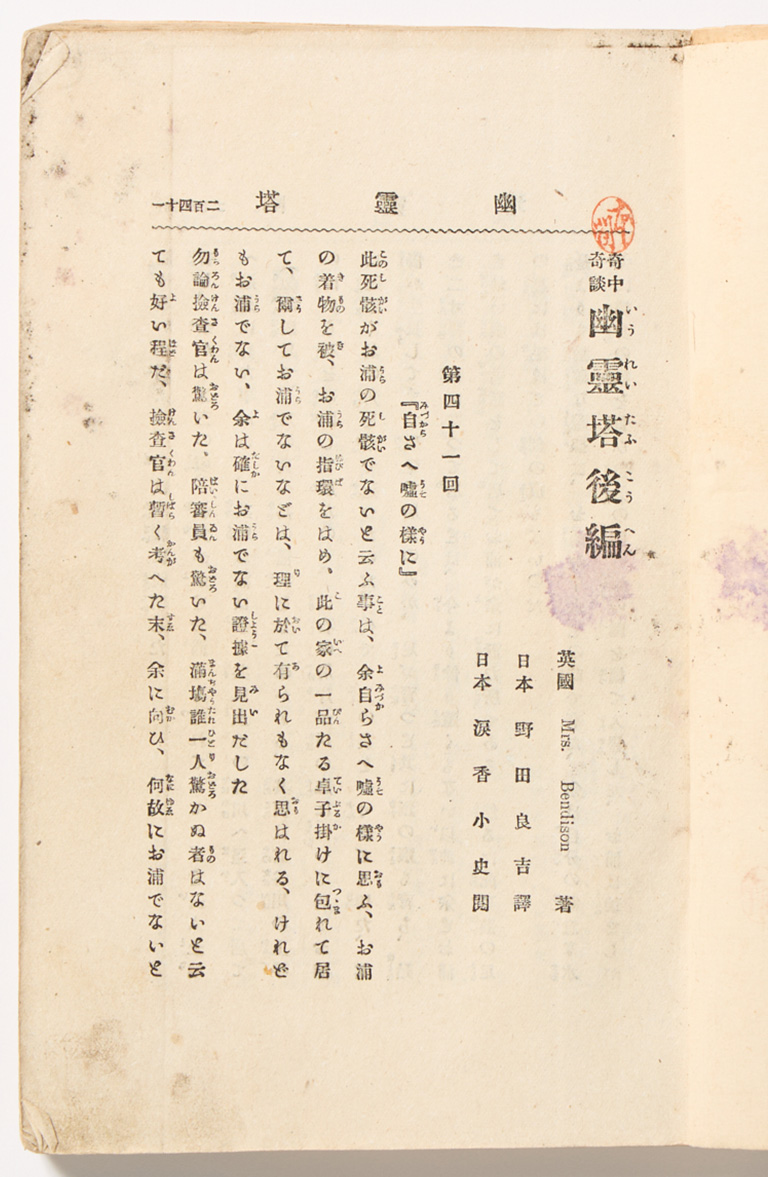

後編の本文冒頭のページ。

後編の口絵。

続編の本文冒頭のページ。乱歩曰く「涙香は万巻の書を読破して、その中から最も自分の好みに合ったものを撰りすぐって訳したのだし、訳し方もごく自由に、云い廻しなど自分の持味をたっぷり加えたので、原作者が誰であっても、凡て「涙香小説」とも称すべき独特の妙味が出ていて、そこに非常な魅力があった」

続編の口絵。

1949年(昭和24年)に刊行された、愛翠書房版の『幽霊塔』。

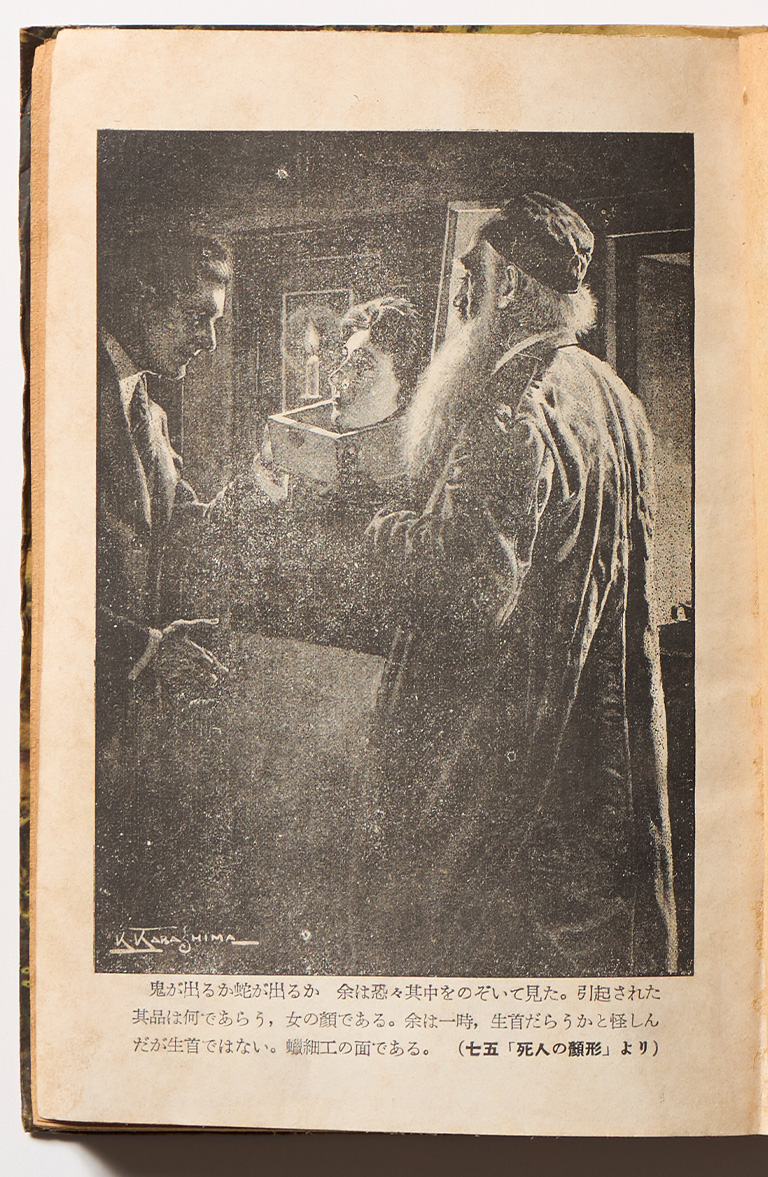

同書の口絵。装画、口絵とも樺島勝一が描いていた。

大正時代に公開された米国映画『灰色の女』が『幽霊塔』を原作としてのものであると涙香研究家の伊藤秀雄が突き止めたのは、かなりあとのことだった。作者はアリス・マリエル・ウィリアムソン(Mrs. Alice Muriel Williamson, 1869-1933)という英国の女流作家で、2008年に中島賢二訳でようやく『灰色の女』が刊行された。

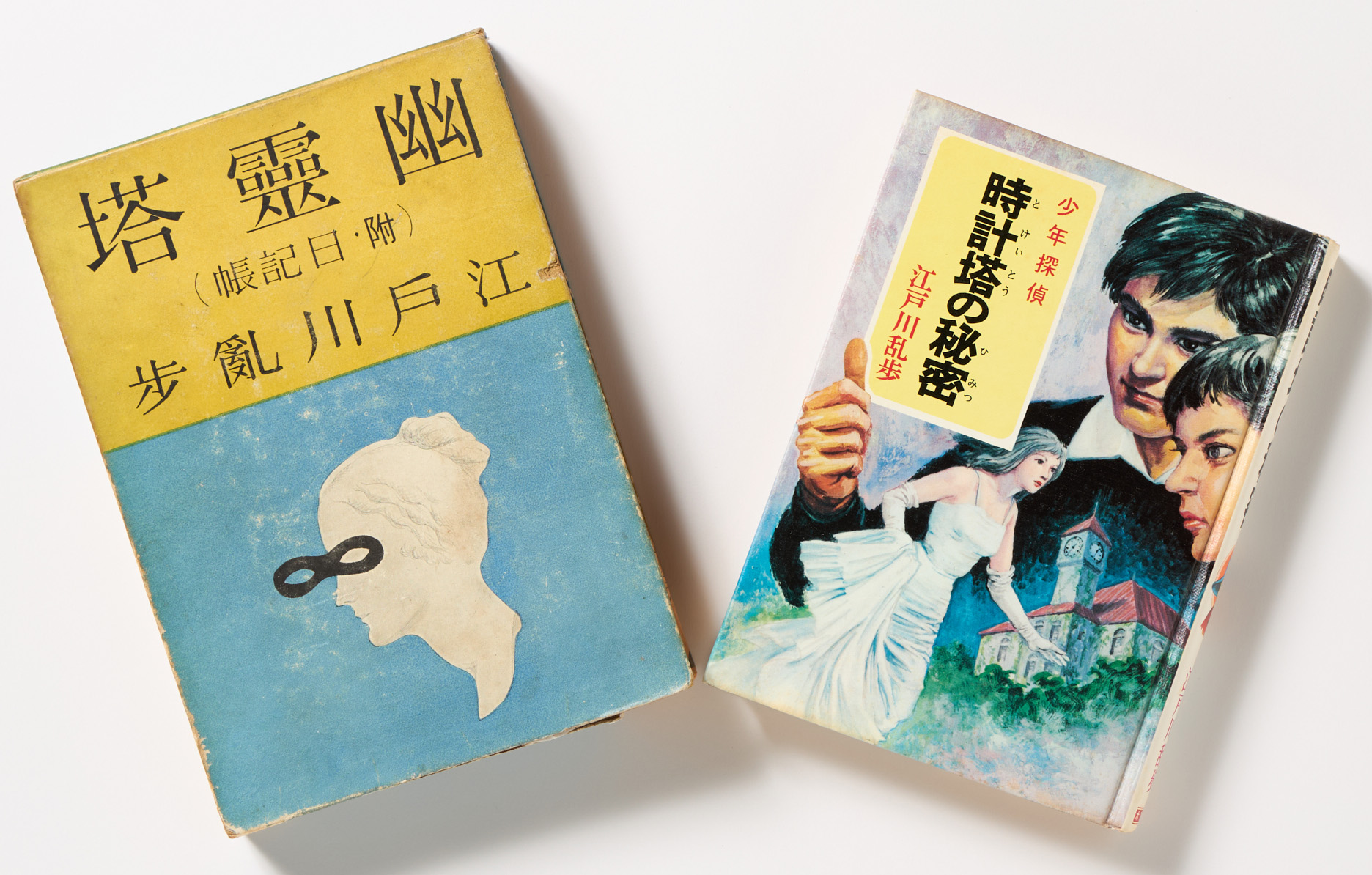

『幽霊塔』は乱歩お気に入りの作品だったようで、1937年に舞台を日本にし、登場人物も日本人にして、「講談倶楽部」に連載している。1948年には乱歩バージョンを原作にして大映が映画化した。そのほか、いろいろなリライトバージョンがあり、『幽霊塔』がいかに読者を魅惑してきた物語であることが窺える。

江戸川乱歩の『幽霊塔』(1938年、新潮社)と年少者向けにリライトされた(乱歩自身の手によるものではない)『時計塔の秘密』(1959年、ポプラ社)

複写サービス

複写サービス お問い合わせ

お問い合わせ