「新青年」付録 久生十蘭の翻訳

同誌での十蘭の活躍が伺える、貴重な文庫サイズの付録

雑誌に付録があるとお得だと誰しも思うだろう。しかし、付録という形態からしてそれは散逸しやすい。戦前戦後を通して400号を重ねた「新青年」にも何冊か付録があるが、文庫サイズもしくはその変形というまさに小冊子で、全貌は捉えにくい。そのなかではやはり久生十蘭が翻訳したフランスのミステリーがとりわけ注目すべきものだろう。

1952年に『鈴木主水』で第26回直木賞を受賞した久生十蘭の多彩な作品世界は簡単には語れないが、その創作活動で重要な影響もたらしたのは長年「新青年」の編集長を務めた水谷準であるのは間違いない。

1929年から1933年までフランスのパリに遊学した十蘭は、帰国後、函館中学校の後輩である水谷準との縁で、「新青年」を舞台してエッセイに翻訳、あるいは小説と多彩な、そして多様なペンネームを駆使しての執筆活動をはじめる。なかでも1936年に「新青年」に連載した『金狼』は、代表作として今も読み継がれている。

そのなかには「新青年」の付録もあった。レオン・サヂイの『ジゴマ』(1937年4月)は明治時代末に映画が話題となった怪盗小説だ。ピエール・スーヴェルト&マルセル・アラン『ファントマ』(1937年6月&8月)とガストン・ルルー『ルレタビーユ』(1937年7月&9月)も翻訳している。ともに有名な探偵小説である。「新青年」の読者がどんな読後感を抱いたか興味津々だ。

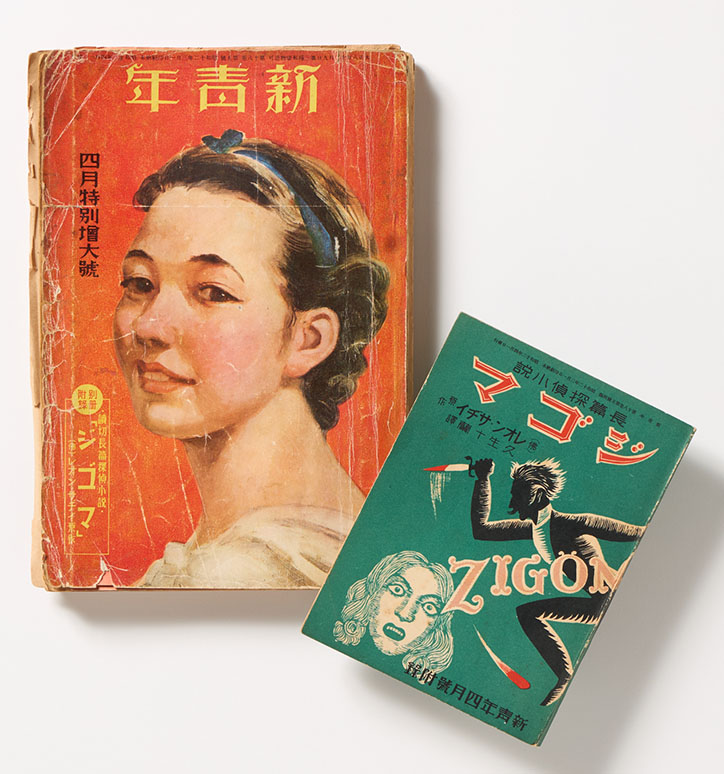

「新青年」1937年4月号と付録の『ジゴマ』。

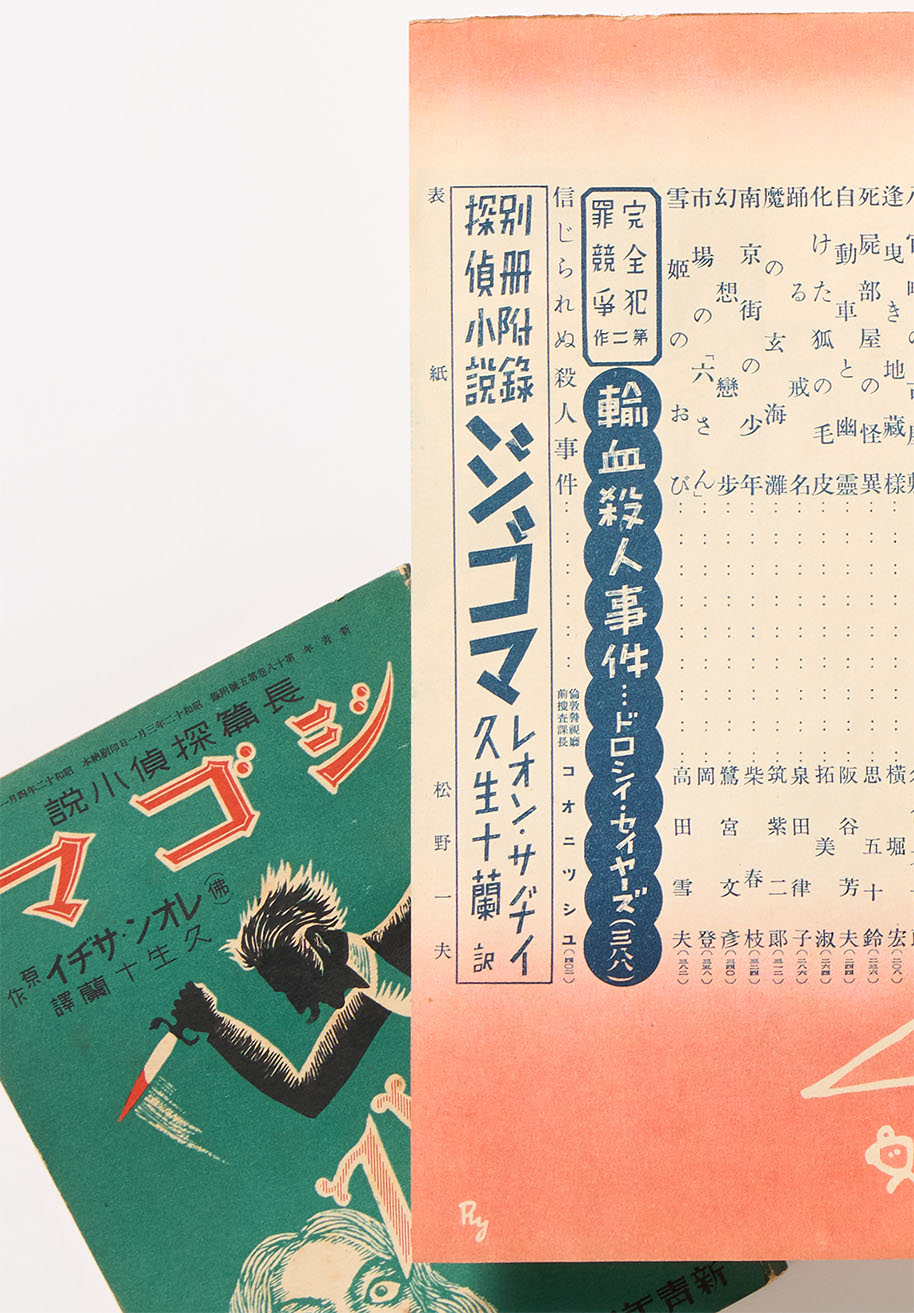

「新青年」の目次にも『ジゴマ』のことが大きく載っている。

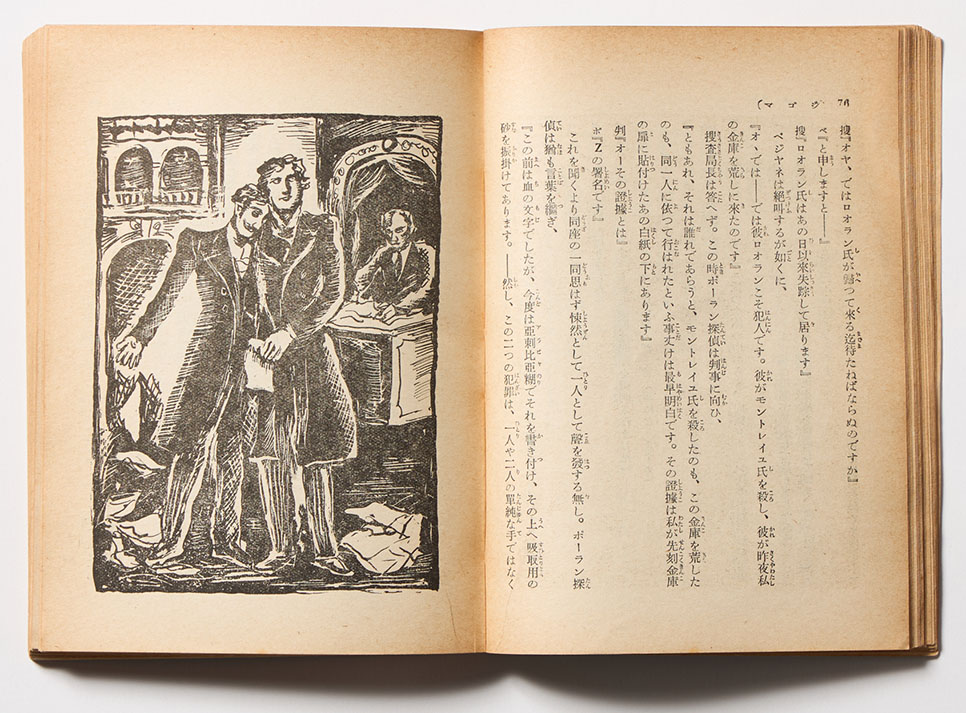

『ジゴマ』の中ページ。挿絵も入っている。

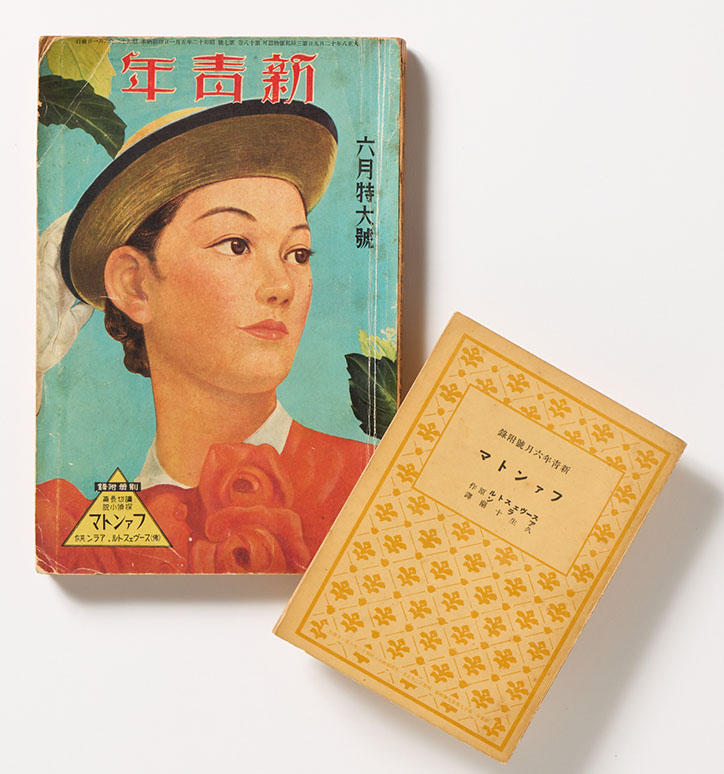

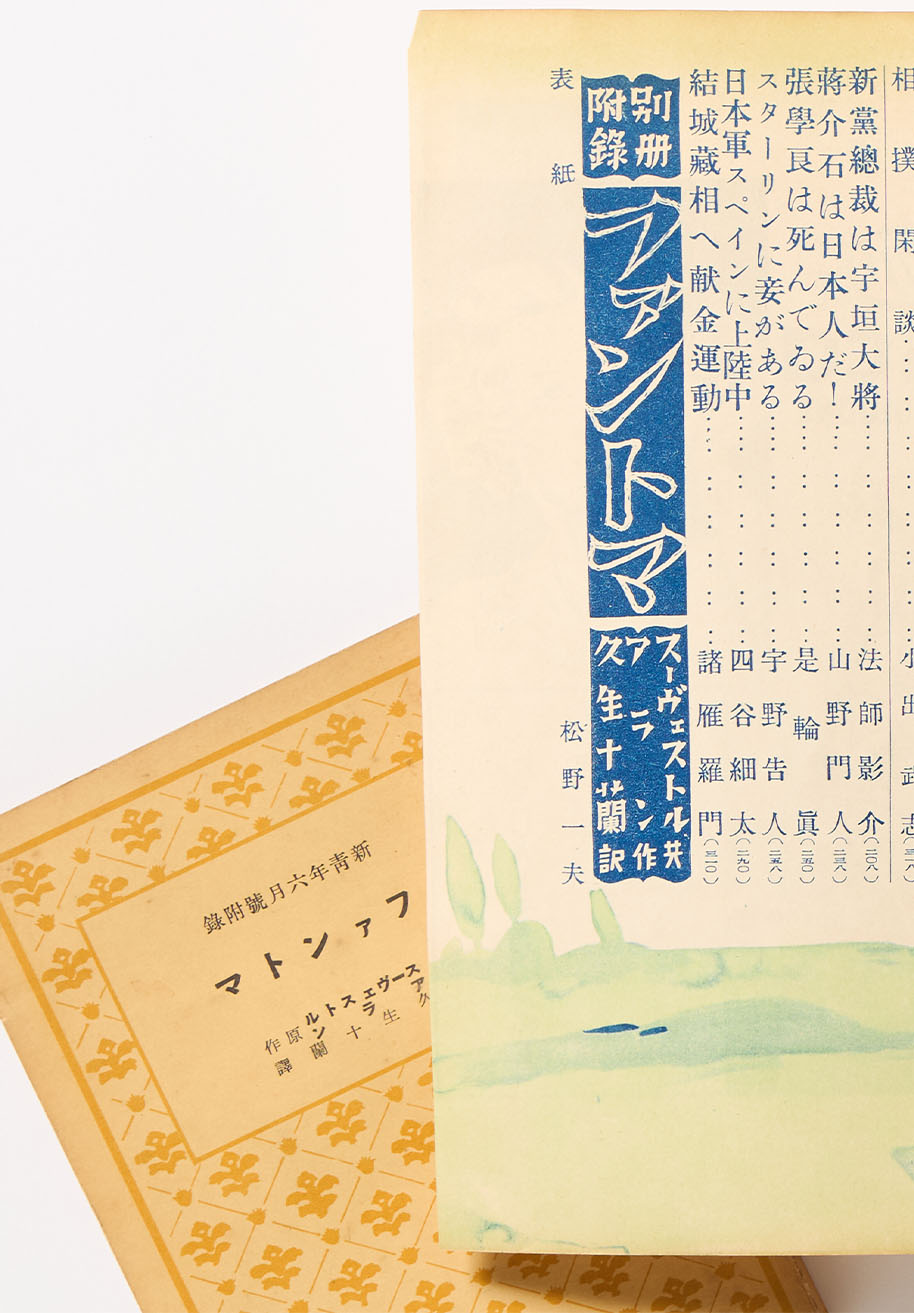

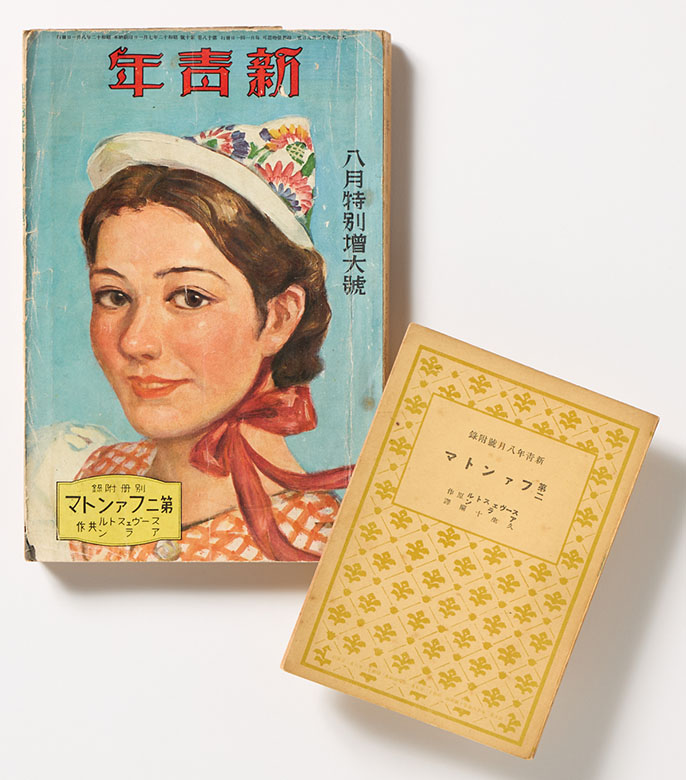

「新青年」1937年6月号と付録の『ファントマ』。

『ファントマ』が載った「新青年」同号の目次。

『ファントマ』の続きの『第二ファントマ』

は「新青年」1937年8月号の付録。

『第二ファントマ』が載った「新青年」同号の目次。

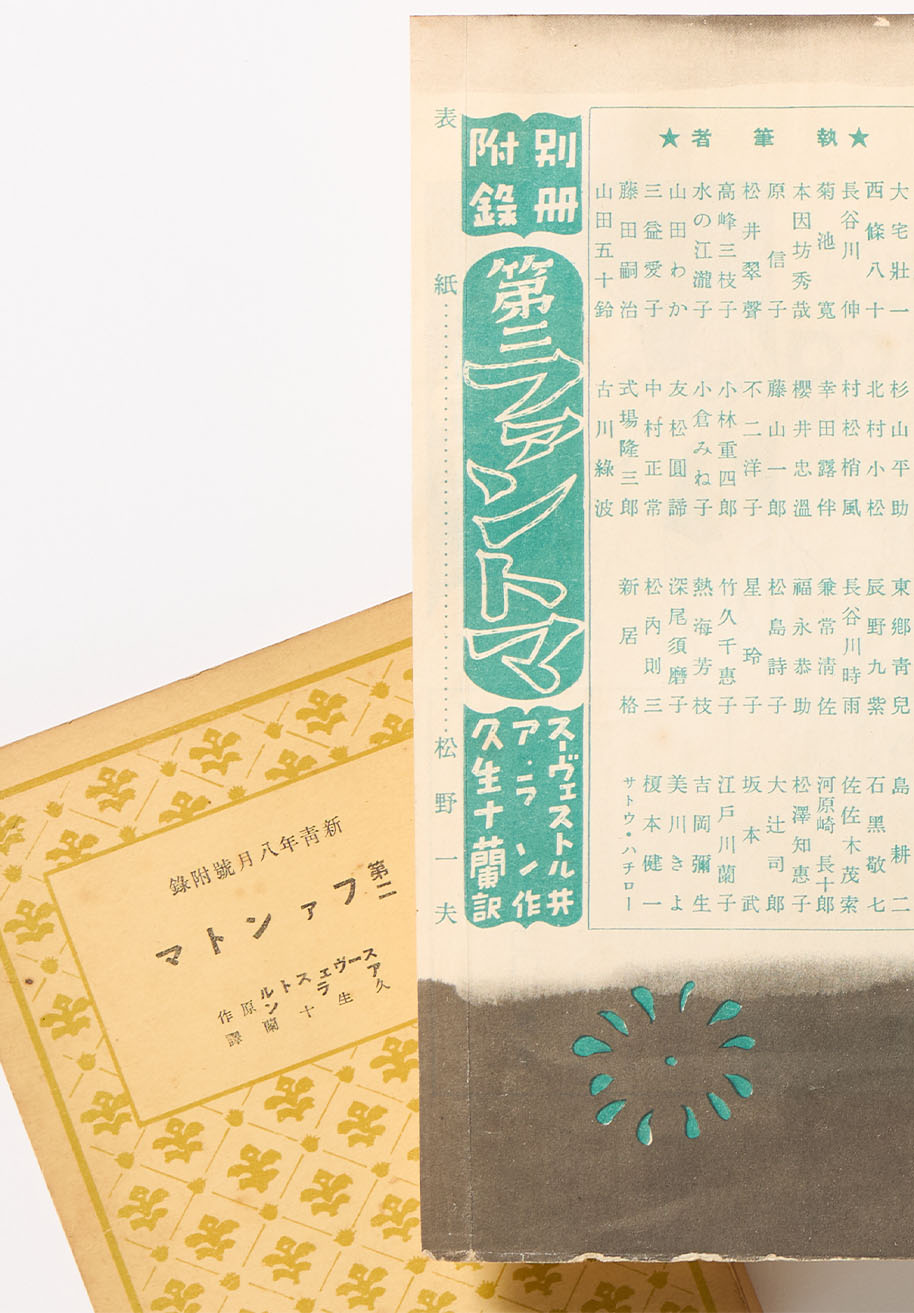

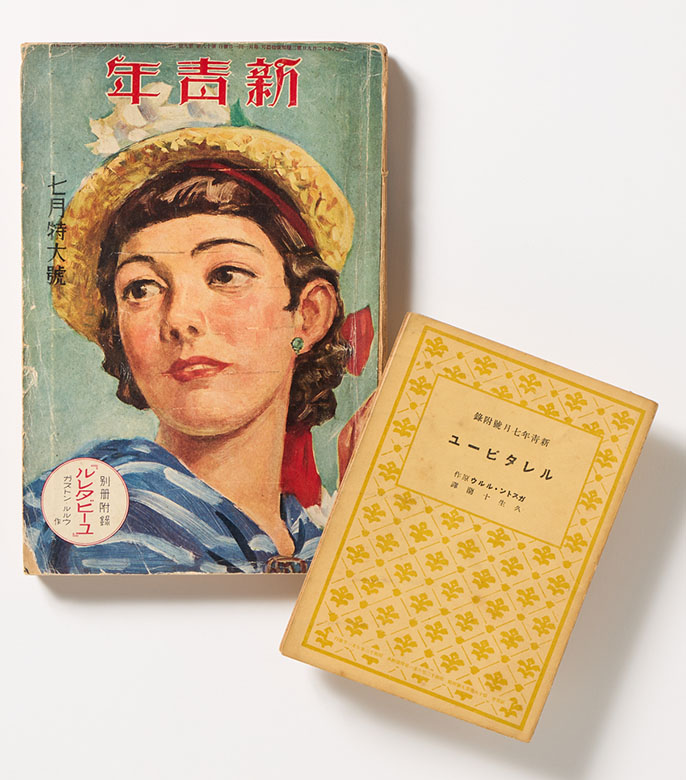

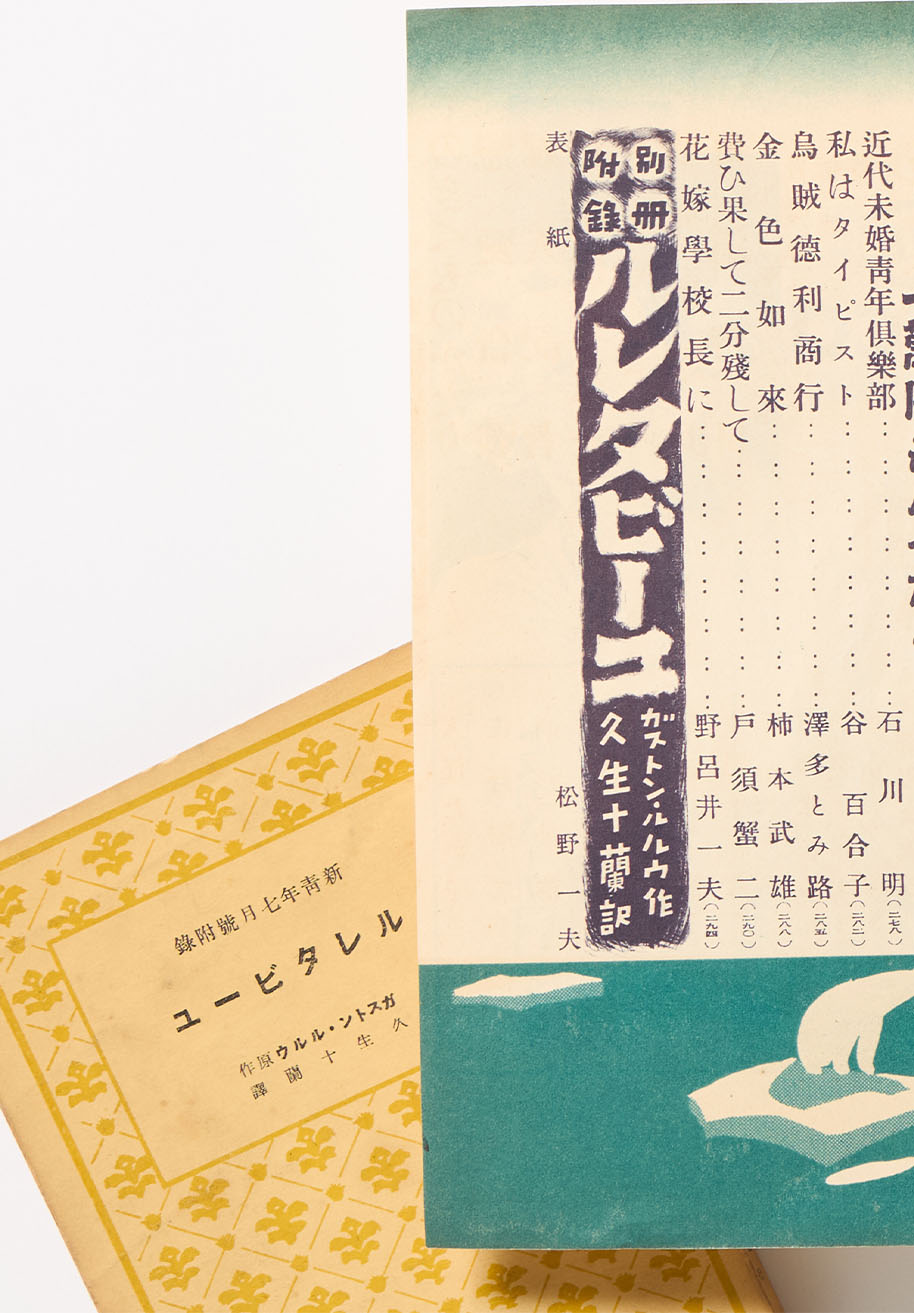

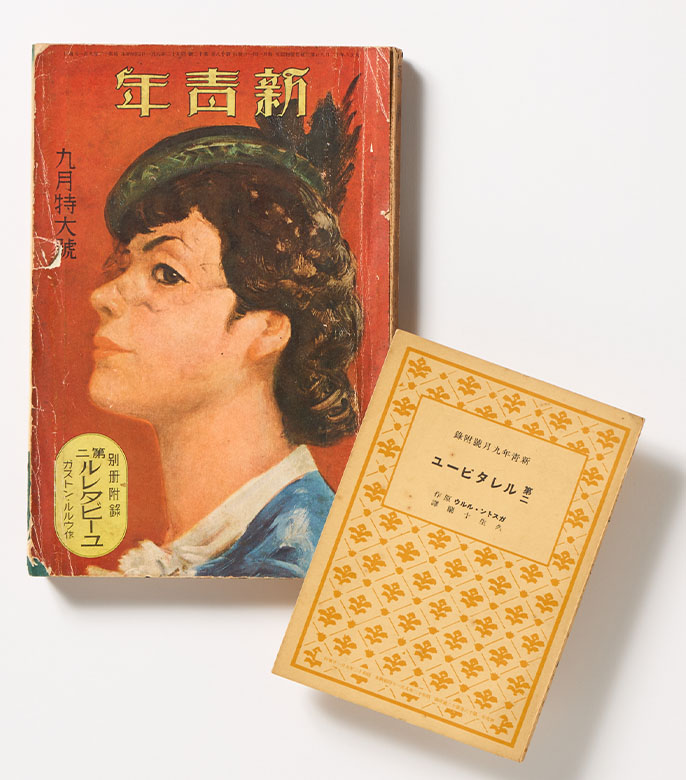

「新青年」1937年7月号と付録の『ルレタビーユ』。

『ルレタビーユ』が載った「新青年」同号の目次。

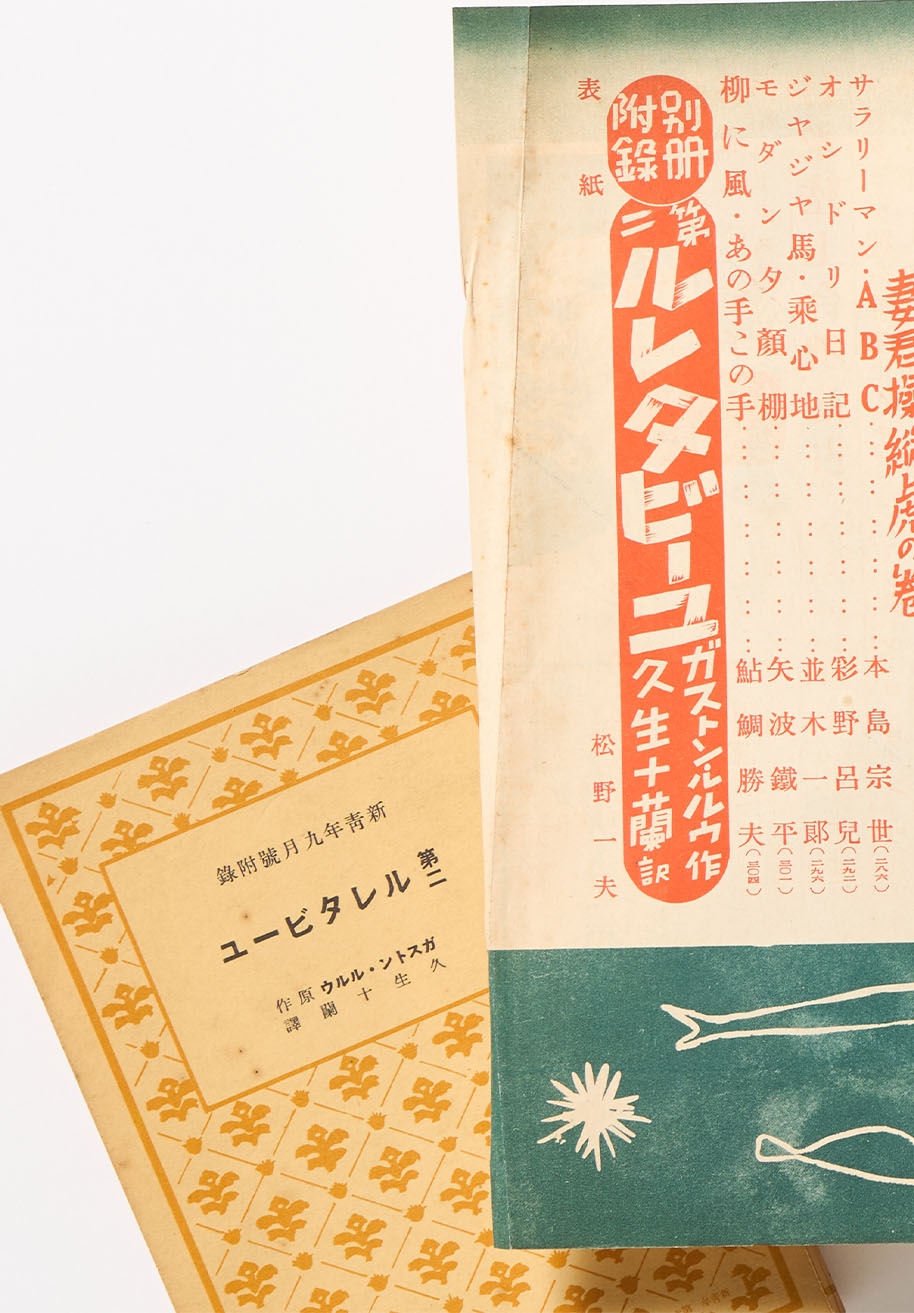

『ルレビターユ』の続きの『第二ルレビター

ユ』は「新青年」1937年9月号の付録。

『第二ルレタビーユ』が載った「新青年」同号の目次。

複写サービス

複写サービス お問い合わせ

お問い合わせ