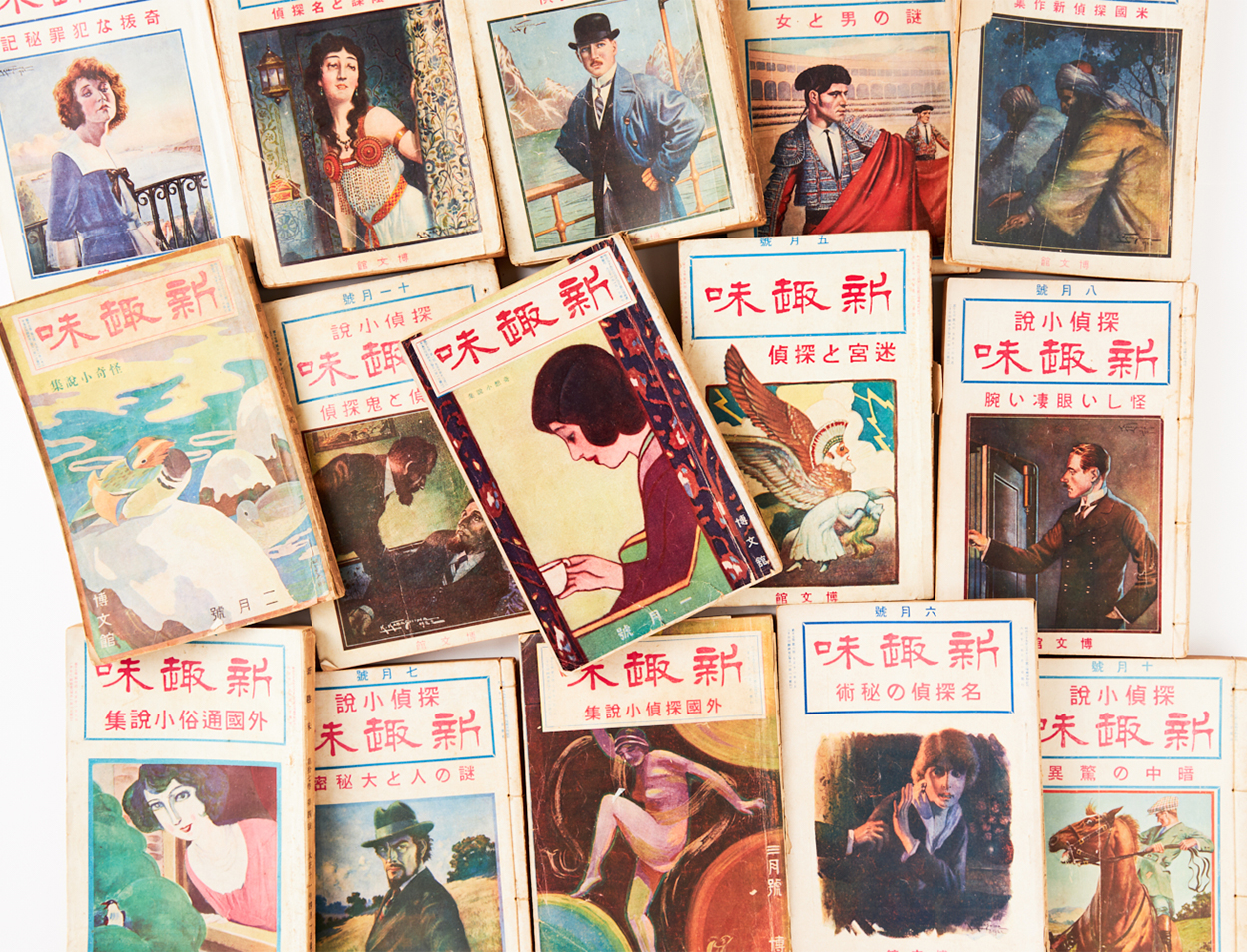

新趣味

初めて探偵小説専門誌を意図した「新趣味」

1920(大正9)年1月に創刊された博文館の「新青年」は、年2回の増刊を中心に、探偵小説の読者が注目する雑誌となっていったが、探偵小説専門の雑誌だったわけではない。毎号、探偵小説ばかりで誌面を構成するという意味で、専門誌らしい内容を初めて備えたのは、同じ博文館から1922年1月に創刊された「新趣味」である。

巻号数は前身雑誌のものを引き継いだものの、内容はまったく新雑誌だった。「新青年」が最初は青年向きの雑誌を意図したのと同様に、「新趣味」は広く趣味を取り上げる雑誌として出発している。創刊号にはさまざまなジャンルの記事が並んだが、「奇想小説集」と銘打って、ジャック・ロンドンほかの短編やル・キューの長編連載もあった。次号の「怪奇小説集」につづいて、第三号では「外国探偵小説集」を組み、コナン・ドイルほかの短編を紹介している。

これが評判よかったのかどうか、4月から編集方針を大幅に変えてしまう。「全誌面を徹頭徹尾、外国の探偵小説を主とし、奇想、怪奇、滑稽、人情、科学、通俗、映画小説等を以て、独占せしむることに致しました」(編輯後記)として、翻訳探偵小説専門誌に変身したのだ。7月からは表紙に「探偵小説」と謳い、雑誌の性格を明確にしている。翻訳されたのは著名な作家が中心だが、鈴木徳太郎編集長の独自の人脈か、翻訳者には「新青年」で見慣れぬ名がある。のちの大佛次郎もいた(本名の野尻清彦のほか、安里礼二や八木春泥などの名を用いた)。

8月に紺谷青花「愛の悪魔」、九月に松川緑水「男爵の行方」と日本人作家の探偵小説も掲載されるようになった。八月からは、探偵小説の懸賞募集を毎月十日締め切りで始めている。「新青年」でもすでに同様の募集が行われていたが、「新趣味」の懸賞の枚数は原稿用紙で十枚から二十枚まで、賞金は一等二十円、二等十円だった。第一回の当選者発表は10月で、翌1923年の10月まで、以下のように二ないし三作が当選作として毎月掲載された。

第一回 一等 松下正昌「第三者は?」

二等 藤田操「十二時一分前」

第二回 一等 呑海翁「血染のバット」

二等 角田喜久雄「毛皮の外套を着た男」

選外佳作 本多緒生(本田緒生)「呪はれた真珠」

第三回 一等 山下利三郎「誘拐者」

二等 あわぢ生(本田緒生)「美の誘惑」

第四回 一等 小倉真美「田舎者の財布」

二等 黙山人「夜半の銃声」

選外佳作 呑海翁「トランクの死体」

第五回 一等 呑海翁「返えされた宝石」

二等 山下利三郎「詩人の愛」

第六回 一等 岡村一雄「破獄囚の秘密」

二等 呑海翁「見えざる魔の手」

第七回 一等 沖田不二麿「国宝盗難事件」

二等 貞岡五郎「謎の化学方程式」

第八回 一等 山下利三郎「君子の眼」

二等 雨宮二郎「蛙の祟」

第九回 一等 篠原幹太郎「鼠小僧次郎吉」

二等 伊藤渓水「少年の行衛」

第十回 一等 貞岡二郎「伯爵の苦悶」

二等 山下利三郎「夜の呪」

第十一回 一等 甲賀三郎「真珠塔の秘密」

二等 呑海翁「三つの足跡」

第十二回 一等 葛山二郎「噂と真相」

二等 小野霊月「重罪犯人」

第十三回 一等 蜘蛛手緑「国貞画夫婦刷鷺娘」

二等 葛山二郎「利己主義」

角田喜久雄や甲賀三郎のほか、本田緒生、山下利三郎、葛山二郎がここからデビューしたが、残念ながら、当選後のフォローがまったくなかった。彼らが本格的な創作活動に入ったのは、やはり「新青年」においてである。1923年4月に江戸川乱歩が「二銭銅貨」でデビューし、日本の創作探偵小説に新たな動きの見られた時代だが、当選作以外で掲載された作品は、あまり趣向のない古めかしいものばかりだった。だから、「新趣味」の編集者に探偵小説に対する理解がそれほどあったとは思えない。

1923年9月、関東大震災が起こり、博文館も大きなダメージを受ける。それを理由に、ひとまず休刊するとの告示があったのは11月である。わずか2年足らずの刊行であり、最初の探偵小説専門誌としては物足りないところもあった。けれど、当時の探偵小説のファンと創作を志す人たちにとって、「新趣味」の存在は大きかったに違いない。

複写サービス

複写サービス お問い合わせ

お問い合わせ